血凝试验:原理、步骤及临床意义

血凝试验:原理、步骤及临床意义

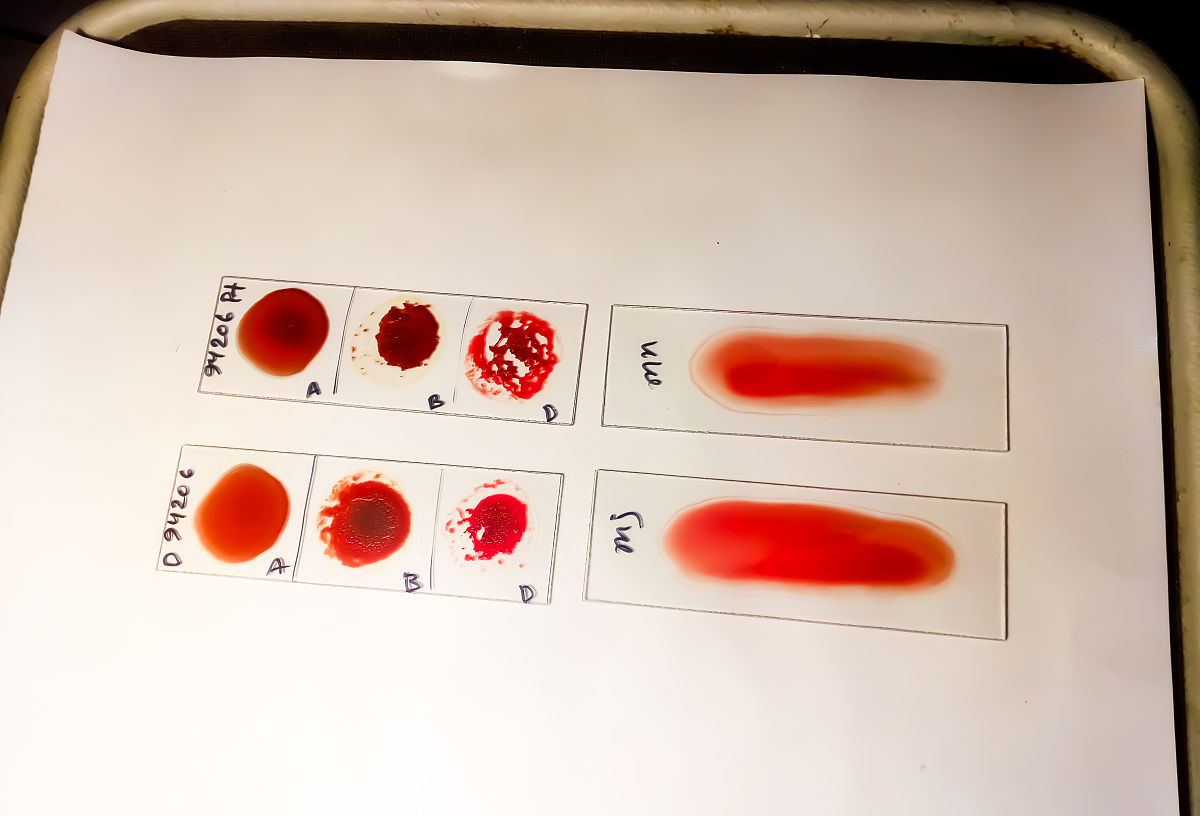

血凝试验是临床上常用的一项检查,用于评估血液凝固功能,诊断出血性疾病和血栓性疾病。其原理是利用血浆中的凝血因子和纤维蛋白原在特定条件下发生凝固反应,形成血凝块,并通过测量凝固时间来判断凝血功能。

一、血凝试验的原理

血液凝固是一个复杂的过程,涉及多种凝血因子之间的级联反应。当血管发生损伤时,凝血因子被激活,最终形成纤维蛋白凝块,堵塞血管破损处,阻止出血。血凝试验通过模拟体内凝血过程,观察血浆在体外的凝固时间,从而评估凝血功能。

二、血凝试验的步骤

血凝试验的具体步骤会因实验方法和试剂的不同而有所差异,以下步骤仅供参考:

- 采集血样: 使用无菌技术采集适量的静脉全血样本,放置在含有抗凝剂的试管中,轻轻颠倒混匀,防止血液凝固。2. 分离血浆: 将采集到的血液样本进行离心,分离出血浆。血浆中含有凝血因子和纤维蛋白原,是进行血凝试验的主要材料。3. 加入凝血试剂: 向血浆中加入特定的凝血试剂,如凝血酶、磷脂或钙离子等。这些试剂能够激活凝血因子,引发凝血反应。4. 观察凝固时间: 在加入凝血试剂后,观察血浆的凝固时间。根据不同的试验方法,可以使用肉眼观察、仪器自动检测等方式记录凝固时间。5. 记录结果: 根据观察到的凝固时间,判断患者的血液凝固功能是否正常。

三、血凝试验的临床意义

血凝试验的结果可以反映出患者的凝血功能状态,对于诊断和治疗相关疾病具有重要意义。

- 凝血时间延长: 可能提示凝血因子缺乏或功能异常,常见于血友病、维生素K缺乏症等出血性疾病。* 凝血时间缩短: 可能提示凝血因子过多或过活跃,常见于遗传性凝血因子异常、恶性肿瘤、妊娠等血栓性疾病。

四、注意事项

- 血凝试验的结果受多种因素影响,如患者的年龄、性别、药物等,因此在解读结果时需要结合患者的具体情况进行综合分析。* 在进行血凝试验前,应详细询问患者的病史、用药史等,并告知患者注意事项,以确保结果的准确性。

总结:

血凝试验是评估血液凝固功能的重要手段,对于诊断和治疗出血性疾病和血栓性疾病具有重要意义。了解血凝试验的原理、步骤和临床意义,有助于我们更好地理解和应用这项检查。

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/fN38 著作权归作者所有。请勿转载和采集!